-

首頁 >> 教學科研

人能弘道 非道弘人

發布時間:2025-04-16 15:30

我院舉辦美育講座深度解讀傳統文化現代價值

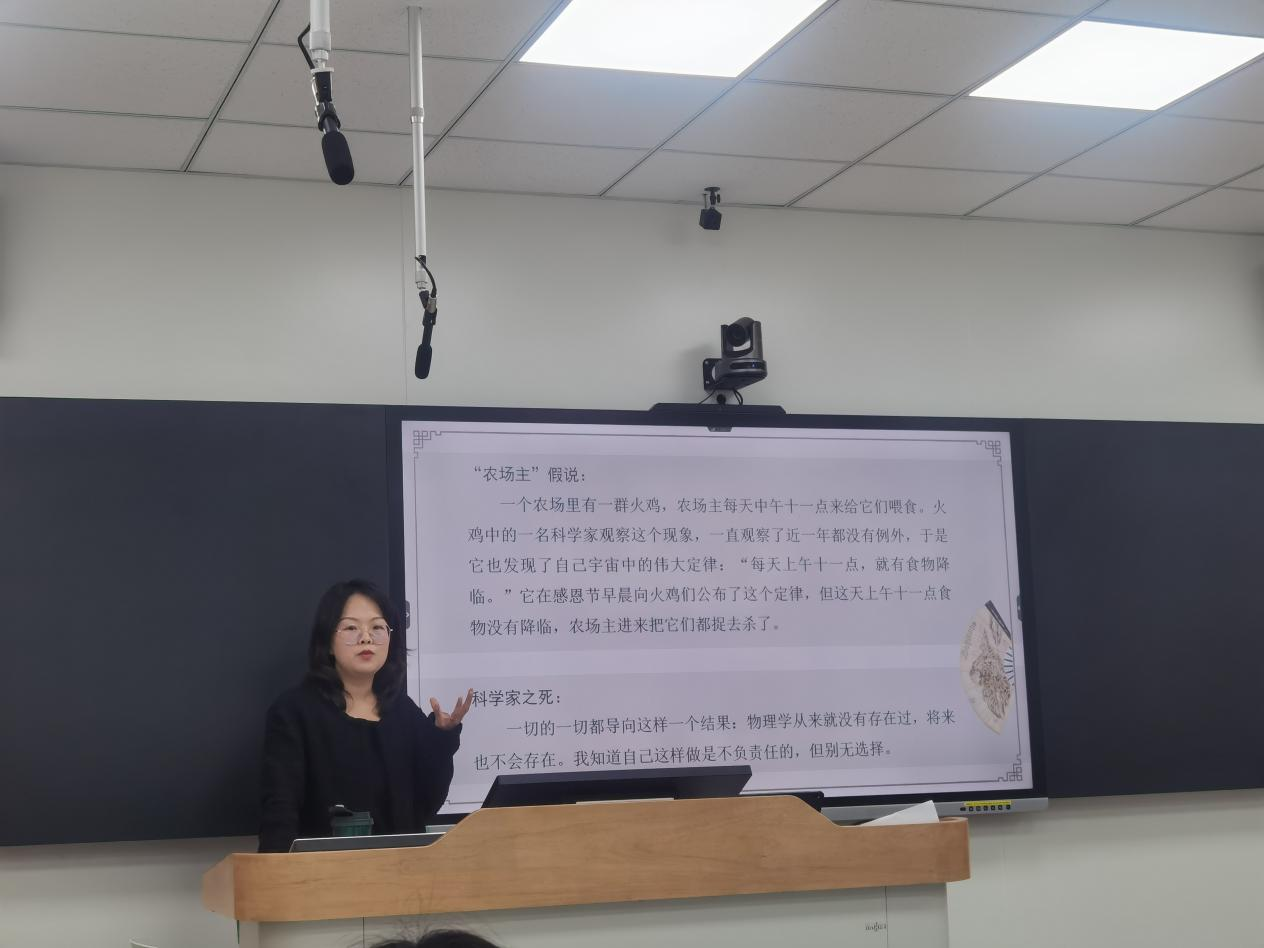

2025年4月10日下午,人文社科部馬蓉老師應邀在教學樓608舉辦“人能弘道 非道弘人——原始儒家精神與科學藝術之道的會通”美育專題講座,學院20余名師生參加。活動由研究生部、人文社科部主辦,“科學與藝術”課程組承辦。

馬蓉老師以深厚的學術功底和生動的案例,從多維度闡釋了儒家思想與科學、藝術精神的相通之處:

首先,真理的普遍性追求:文明對話的基礎

馬老師開篇指出,科學、藝術與人文看似分野,實則有著內在的一致。她以《三體》中“黑暗森林”法則為例,揭示不同文明對真理認知的共性:“就像小說中描述的宇宙文明圖景,人類對真理的探索同樣遵循著普遍性原則。”馬老師還展示了藝術創作與科學發現的內在一致性:“從原始巖畫到量子力學,人類始終在用自己的方式詮釋世界的本質。”

其次,人的主體性:儒學科學藝術精神的指向

馬老師深入解讀了原始儒家哲學的立論基礎“人能弘道,非道弘人”的精神內涵,指出西方科學發展的背景是文藝復興時期的“人文主義”,強調用人的理性來對抗“神的主宰”,近代科學的興起使得“為天地作律”的觀念逐漸取代了“聽天由命”。而藝術作為“有意味的形式”,其原始形成過程也是遠古人類的情感、思想、信仰、期望向“形式”積淀的過程。科學與藝術中都蘊含著強烈的“人能弘道”精神,這一解讀引發了在場師生的深刻共鳴。

第三,人類意識的自我確證:當代語境下的弘道精神

馬老師將傳統文化與當代科幻敘事相結合。在解讀《流浪地球》時,她指出:“電影中人類帶著地球流浪的壯舉,正是人能弘道的現代演繹。這種集體選擇展現了人類文明的自我確證能力。”通過對比中西思維方式,馬老師強調:“儒家強調的弘道精神,在人工智能時代更具現實意義,它提醒我們科技發展必須有人文精神的引領。”

本次講座不僅讓同學們對儒家思想有了更深入的認識,也為大家提供了跨學科思考的新視角。馬蓉老師通過生動的講解和貼近現實的案例,使傳統文化煥發出新的活力,激發了同學們的求知熱情。講座結束后,不少同學表示,這場講座幫助他們更好地理解了人文、科學、藝術精神的會通,并希望未來能參與更多類似的學術活動。